情緒與疾病(上)

想要去除疾病、回復健康,其實並非難事。

人人對生命及健康的認知不一樣,導致日常生活中生命消耗也不同。消耗過量不但影響健康,也加速生命的衰竭。

人人對生命及健康的認知不一樣,導致日常生活中生命消耗也不同。消耗過量不但影響健康,也加速生命的衰竭。實際上,因個性上的偏執,導致情緒過度起伏,對身體所造成的傷害,是得病的主要原因。

教學數十年以來,發現無論常見病、慢性病、癌症病及各類疑難重症病,患病者個性上的偏執,所導致情緒上的波動,與得病有密切關係。比方說,癌症病人就往往具有癌症個性。

七情直接影響健康

人的情緒一般有七種,即所謂的「七情」—喜、怒、憂、思、悲、恐、驚。過喜傷心,怒傷肝,過憂或過悲傷肺,驚恐則傷腎,思慮過度傷脾。這些情緒的變化,對人體五臟的消耗是無形的,所以經常被人忽視。

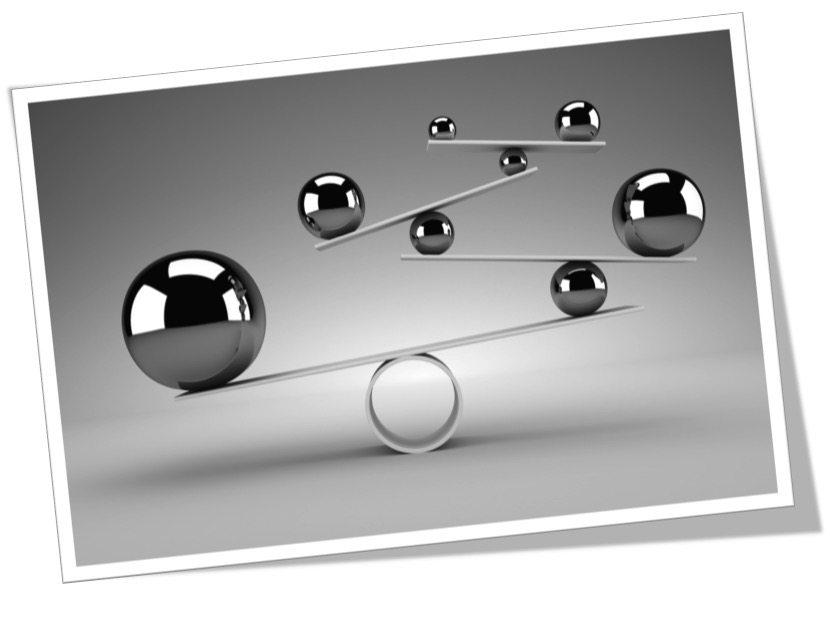

人體的五臟對情緒有一定的承受力,情緒不穩定,不論是過當或未當,如果超過五臟承受極限,就會對五臟造成傷害而引起疾病。

人體的五臟對情緒有一定的承受力,情緒不穩定,不論是過當或未當,如果超過五臟承受極限,就會對五臟造成傷害而引起疾病。舉例來說,如果人因思慮過度,所引起的情緒起伏,會產生上焦火;即胃火、肺火、肝火、心火等,都會往上走,大部分人會因此頭昏、耳鳴、口乾、舌燥、睡眠不好等,這都是因為火。

思與慮好像人的體溫,體溫有一個正常值,如果超過正常值就會發燒。孩子上學,每堂課四十五分鐘要休息十分鐘,目的是要讓腦子有休息及緩解的機會。

一般孩子做什麼都很盡興,不管是玩、唸書,最好從小讓孩子學會節制,保持腦力、體力、心力的平衡,換句話說,就是說保持在正常範疇之內。

人長大了,反而容易失去這個平衡。因為對很多事太執著,不能合理的調節。對工作或生活,可以很專注,但如果過於投入,就可能超越自己的能力。

承受力也是健康要素

對不同事物的承受力不同,每個人的氣力不同,體能各異,腦力也不一樣。

腦力跟氣力有關。氣力夠,會很有體力幹活。其實體力是氣力,腦力也是氣力,我們人的心力則是炁力。心力靠原本的真炁,腦力、體力是靠元氣在運作。為什麼每個人的心力大小不同?這就要看各人會不會調節使用。有人說想用心,但力不從心,就是不會調節。不管腦力、體力或心力,都要去訓練。正常、合理地使用這三種力,不會產生障礙。不管腦力、體力或心力,都要靠自己去平衡調節。

如何調節使用,控制情緒在正常範疇內?難道整天都完全沒有喜、怒、憂、思、悲、恐、驚,不能有一點點起伏,怕稍一起伏就對身體有傷害?別人笑不敢跟著笑,哭也不敢哭,那人豈不就成了木頭?

七情有軌道

其實,是要把情緒控制在一個適當的狀態。人的情緒常常會過當,這就是為什麼大人應從小約束孩子的情緒,不讓孩子太過盡興,久而久之他對情緒就有控制力。

對不同的事情,每個人的情緒反應為何不同 ? 這是因為每個人都會從自己所處的角度和環境,去思考或反應事情。好比小時候學寫作文,要有人物、地點、時間,要有邏輯性,否則就沒有一個確定的規範和依據。做人亦然,平時說話,為人處事,也需要有個範疇,我們稱之為道軌。人的七情也有軌道,合理使用它,對身體不但無害,反而有益,可以幫助身體五臟六腑代謝。超過臟腑正常承受範疇就不是代謝,會產生水火未濟的情況。

好比用腦力和體力,本來只能跑一千公尺,可是因為跑一千五百公尺有獎品可拿,就拚命超限,多跑了五百公尺,這是得失心使然。一千公尺是在自己的體能之內,不會傷害身體,到此應該休息、緩解體力及氣力。

人體的氣力不是沒完沒了,過度激烈地使用自己,就像汽車超載。汽車承載有極限,人的承載又有多大?人的體力、腦力和心力到底承載有多大?大車和小車的承載不同,人的腦力、體力、心力也因訓練程度而有不同。經過訓練,就可以不斷地加重承載。好比有些人平時不看書,突然給他一本厚書看,會很傷腦力;如果常常看書,訓練從一次十頁到一次二十頁,慢慢往上增加,就不再會傷神。

合理使用人的腦力、體力、心力,就不會有內火。如同燒水,火太盛則水易乾,容易形成上焦火而下焦寒,也就是水火未濟。如果水和火能達到平衡,叫水火既濟,就是處在一個合理使用的範疇內。(未完待續...)