認識五臟六腑

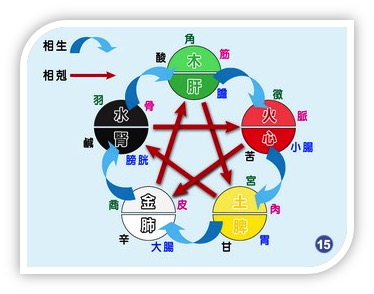

《黃帝內經》分《靈樞》、《素問》兩部分,相傳起源於軒轅黃帝,代代口耳相傳,後又經醫家、醫學理論家聯合增補發展創作,於春秋戰國時期集結成書。在以黃帝、岐伯、雷公對話、問答的形式闡述病機病理的同時,主張不治已病、而治未病,同時主張養生、攝生、益壽、延年。是中國傳統醫學四大經典著作之一(《黃帝內經》、《難經》、《傷寒雜病論》、《神農本草經》),是我國醫學寶庫中現存成書最早的一部醫學典籍。在理論上建立了中醫學上的“陰陽五行學說”、“脈像學說”“藏像學說”等。實乃中醫藥學之綱目!

【概要】

只要是筋的問題,治肝沒錯。(肝主筋)

只要是筋的問題,治肝沒錯。(肝主筋)

只要是骨的問題,治腎沒錯。(腎主骨)

只要是肌肉的問題,治脾胃沒錯。(脾主肉)

只要是血脈的問題,治心沒錯。(心主血)

只要是皮膚病毛發的問題,治肺沒錯。(肺主皮毛)

【五髒】

1.心:心為神之居、血之主、脈之宗。在五行屬火;生理功能 ①主血脈;②主神志;心開竅於舌,在體合脈,其華在面,在志為喜,在液為汗。心與小腸相表裡。

2.肺:肺為魄之處、氣之主,在五行屬金;生理功能:①主氣,司呼吸;②主宣發肅降;③通調水道;④朝百脈主治節(淤結);輔心調節氣血運行;肺上通喉嚨,在體合皮、其華在毛,開竅於鼻,在志為憂,在液為涕,肺與大腸相表裡。

3.脾:脾為氣血生化之源、後天之本,藏意,在五行屬土。生理功能:①主運化;②主升清;③主統血;開竅於口,在體合肉,主四肢其華在唇,在志為思,在液為涎;脾與胃相表裡。

4.肝:肝為魂之處,血之藏,筋之宗。在五行屬木,主升主動。生理功能:①主疏泄;②主藏血;開竅於目,在體合筋,其華在爪,在志為怒,在液為淚,肝與膽相表裡。

5.腎:腎為先天之本,藏志,腰為腎之腑,在五行屬水;生理功能:①藏精、主生長發育與生殖;②主水;③主納氣;在體為骨,主骨生髓,其華在發、開竅於耳及二陰(肛門會陰),在志為恐,在液為唾,腎與膀胱相表裡。

【六腑】

1.膽:貯存和排泄膽汁,膽主決斷。

2.胃:受納腐熟水谷,胃以降為和。

3.小腸:主受盛和化物,是泌別清濁,“小腸主液”。

4.大腸:傳化糟粕,大腸主津。

5.膀胱:貯尿和排尿,依賴腎的氣化功能。

6.三焦:通行元氣,總司氣機和氣化,為水液運行的道路。

【十二經絡流注】

一日十二個時辰,一個時辰流經一個經脈,首尾相接,如環無端。

子時:23:00—01:00 膽經

醜時:01:00—03:00 肝經

寅時: 03:00—05:00 肺經 :大地陰陽從此刻轉化,由陰轉陽。

卯時:05:00—0:700 大腸經

辰時:07:00—09:00 胃經

巳時:09:00—11:00 脾經

午時:11:00—13:00 心經

未時:13:00—15:00 小腸經

申時:15:00—17:00 膀胱經

酉時: 17:00—19:00 腎經

戌時:19:00—21:00 心包經

亥時: 21:00—23:00 三焦經

【總結】

《黃帝內經》基本精神及主要內容包括:整體觀念、陰陽五行、藏像經絡、病因病機、診法治則、預防養生和運氣學說等等。“整體觀念”強調人體本身與自然界是一個整體,同時人體結構和各個部分都是彼此聯系的。“陰陽五行”是用來說明事物之間對立統一關系的理論。“藏像經絡”是以研究人體五髒六腑、十二經脈、奇經八脈等生理功能、病理變化及相互關系為主要內容。

【概要】

只要是筋的問題,治肝沒錯。(肝主筋)

只要是筋的問題,治肝沒錯。(肝主筋)只要是骨的問題,治腎沒錯。(腎主骨)

只要是肌肉的問題,治脾胃沒錯。(脾主肉)

只要是血脈的問題,治心沒錯。(心主血)

只要是皮膚病毛發的問題,治肺沒錯。(肺主皮毛)

【五髒】

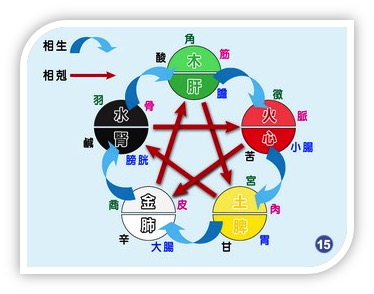

1.心:心為神之居、血之主、脈之宗。在五行屬火;生理功能 ①主血脈;②主神志;心開竅於舌,在體合脈,其華在面,在志為喜,在液為汗。心與小腸相表裡。

2.肺:肺為魄之處、氣之主,在五行屬金;生理功能:①主氣,司呼吸;②主宣發肅降;③通調水道;④朝百脈主治節(淤結);輔心調節氣血運行;肺上通喉嚨,在體合皮、其華在毛,開竅於鼻,在志為憂,在液為涕,肺與大腸相表裡。

3.脾:脾為氣血生化之源、後天之本,藏意,在五行屬土。生理功能:①主運化;②主升清;③主統血;開竅於口,在體合肉,主四肢其華在唇,在志為思,在液為涎;脾與胃相表裡。

4.肝:肝為魂之處,血之藏,筋之宗。在五行屬木,主升主動。生理功能:①主疏泄;②主藏血;開竅於目,在體合筋,其華在爪,在志為怒,在液為淚,肝與膽相表裡。

5.腎:腎為先天之本,藏志,腰為腎之腑,在五行屬水;生理功能:①藏精、主生長發育與生殖;②主水;③主納氣;在體為骨,主骨生髓,其華在發、開竅於耳及二陰(肛門會陰),在志為恐,在液為唾,腎與膀胱相表裡。

【六腑】

1.膽:貯存和排泄膽汁,膽主決斷。

2.胃:受納腐熟水谷,胃以降為和。

3.小腸:主受盛和化物,是泌別清濁,“小腸主液”。

4.大腸:傳化糟粕,大腸主津。

5.膀胱:貯尿和排尿,依賴腎的氣化功能。

6.三焦:通行元氣,總司氣機和氣化,為水液運行的道路。

【十二經絡流注】

一日十二個時辰,一個時辰流經一個經脈,首尾相接,如環無端。

子時:23:00—01:00 膽經

醜時:01:00—03:00 肝經

寅時: 03:00—05:00 肺經 :大地陰陽從此刻轉化,由陰轉陽。

卯時:05:00—0:700 大腸經

辰時:07:00—09:00 胃經

巳時:09:00—11:00 脾經

午時:11:00—13:00 心經

未時:13:00—15:00 小腸經

申時:15:00—17:00 膀胱經

酉時: 17:00—19:00 腎經

戌時:19:00—21:00 心包經

亥時: 21:00—23:00 三焦經

【總結】

《黃帝內經》基本精神及主要內容包括:整體觀念、陰陽五行、藏像經絡、病因病機、診法治則、預防養生和運氣學說等等。“整體觀念”強調人體本身與自然界是一個整體,同時人體結構和各個部分都是彼此聯系的。“陰陽五行”是用來說明事物之間對立統一關系的理論。“藏像經絡”是以研究人體五髒六腑、十二經脈、奇經八脈等生理功能、病理變化及相互關系為主要內容。